El pasado viernes, 7 de noviembre, la sede del Consejo General de la Psicología de España (COP), acogió la primera edición de la Jornada «Psicología, Salud Mental y Derechos Humanos», un encuentro celebrado por la Organización Colegial a través de la División de Psicología Clínica y de la Salud (PCyS), con el objetivo de promover un espacio de reflexión, intercambio y aprendizaje en torno a la relación entre psicología, salud mental y derechos humanos, en aras de contribuir al desarrollo de una atención más ética, inclusiva y respetuosa con la dignidad de las personas.

Este evento reunió a diferentes profesionales de la psicología clínica y sanitaria, la psiquiatría, la sanidad y el ámbito jurídico, así como a personas con experiencias en primera persona y asociaciones, que reflexionaron sobre los retos actuales en la intersección entre salud mental y derechos humanos. La diversidad de voces participantes permitió generar un espacio de diálogo que fomentó la comprensión y el compromiso con una atención a la salud mental plenamente respetuosa con la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas.

La importancia de celebrar una jornada de estas características radica en la necesidad de situar la salud mental en el centro de las políticas sociales y sanitarias, entendida no solo como un ámbito clínico, sino también como un derecho fundamental ligado a la dignidad humana. En un contexto en el que persisten desafíos como la estigmatización, las desigualdades en el acceso a los recursos o la falta de reconocimiento de determinados derechos, esta jornada se presenta como una oportunidad para impulsar cambios, visibilizar problemáticas y fortalecer el compromiso ético de la psicología con la sociedad.

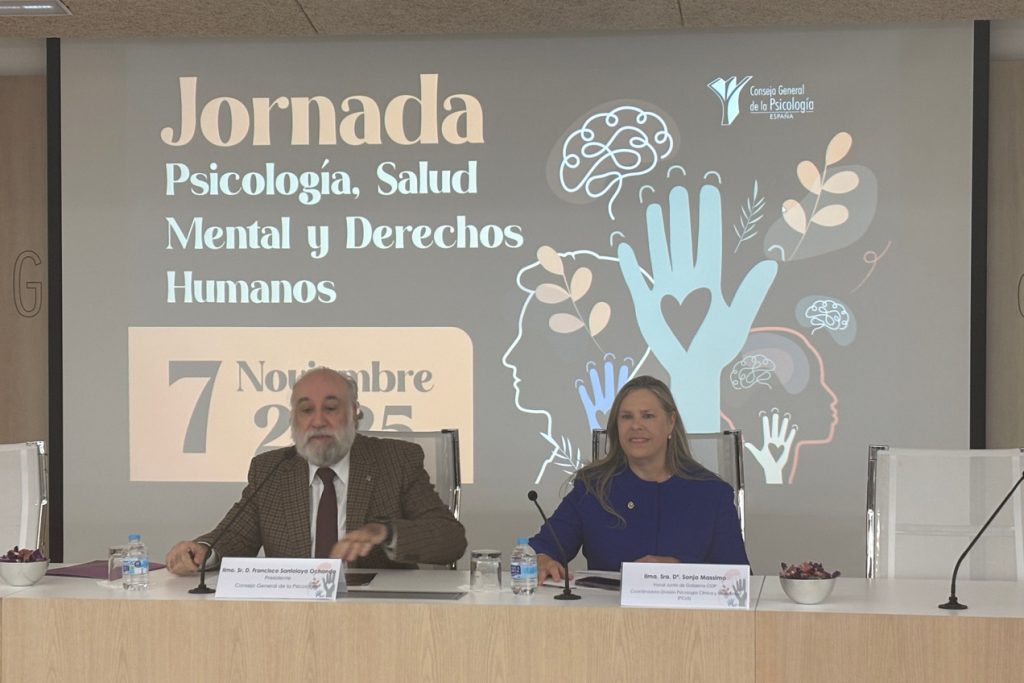

La inauguración de la Jornada corrió a cargo del presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco Santolaya Ochando, y de la Coordinadora de la División de Psicología de Clínica y de la Salud, Sonja Massimo.

El presidente del COP abrió este encuentro subrayando la importancia de consolidarlo como una cita periódica, proponiendo que se celebre anualmente o cada dos años, dada la relevancia del tema que se aborda.

En su intervención, Santolaya recordó que los derechos humanos deben orientar las políticas públicas en materia de salud, especialmente, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a la salud y al bienestar. En este sentido, destacó el papel de la psicología en la prevención de los problemas de salud mental, subrayando que la labor de los y las profesionales no debe limitarse al tratamiento, sino abarcar también la promoción del bienestar psicológico y social.

El presidente del Consejo General de la Psicología quiso hacer una reflexión sobre el sentido etimológico de la palabra «salud», vinculada en griego a «higiene» o «prevención», y de «psique», entendida como «alma», para resaltar el papel integral que la psicología desempeña en el cuidado de las personas y en la cohesión social.

Asimismo, insistió en que no hay salud sin salud mental, y que esta, a su vez, no puede garantizarse sin la presencia de la psicología en todos los niveles de atención y gestión del sistema público de salud. Finalizó su intervención agradeciendo la labor de las instituciones participantes y reivindicando el compromiso de la Organización Colegial con los derechos humanos, como pilar de una atención psicológica digna y universal.

Por su parte, la presidenta de la División de Psicología Clínica y de la Salud del COP, Sonja Massimo, dio la bienvenida a las más de 640 personas participantes, tanto presenciales como online, este interesante encuentro.

Massimo agradeció la presencia de los representantes institucionales —entre ellos, el presidente del COP, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González Callado, y la decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Timanfaya Hernández Martínez—, y puso de manifiesto la relevancia de reunir en un mismo espacio a profesionales de la psicología, personas con experiencia propia y representantes del ámbito jurídico, institucional y psiquiátrico, para reflexionar conjuntamente sobre la estrecha relación entre la salud mental y los Derechos Humanos.

De igual modo, recordó que «la psicología no puede entenderse sin humanidad, sin escucha y sin compromiso ético», y que, encuentros como este, permiten pensar juntos, aprender unos de otros y construir una práctica profesional más cercana e integrada.

Concluyó su intervención expresando su deseo de que la jornada sirva para generar nuevas ideas y fortalecer el compromiso con la salud mental como un derecho fundamental para todas las personas.

A continuación, se celebraron las siguientes mesas redondas:

Mesa 1. Derechos humanos y experiencias personales

Esta mesa, moderada por Eduardo Martínez Lamosa, vocal de la Junta Directiva de la División PCyS, permitió tomar contacto con el relato en primera persona de Marcos Obregón, Doctorando de la Universidad Rovira y Virgili en Antropología Médica y Salud Global, Encarnación Vázquez Fernández, Fundación Secretariado Gitano y Celeste Mariner, Directora Ejecutiva Confederación de Salud Mental.

Marcos Obregón comenzó articulando una reflexión crítica sobre el lenguaje y el poder de nombrar: cómo las “verdades rectas” (diagnósticos o categorías rígidas) pueden encerrar identidades y experiencias complejas, convirtiendo a la persona en su etiqueta. Reivindicó una ética del acompañamiento que sostenga “discursos rotos” sin reducirlos, y subrayó dos necesidades humanas de fondo: confianza (fe compartida) y amor como condiciones para reconstruir relatos y vínculos, frente a los “muros de malentendidos” que alimentan el aislamiento y el miedo.

Celeste Mariner situó el enfoque de derechos como pilar del modelo de atención: información, participación en decisiones, autonomía, integridad y respeto a las voluntades, así como evitar sobremedicación y prácticas coercitivas. Presentó testimonios sobre contenciones e ingresos involuntarios y destacó el trabajo del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad. Reclamó avanzar en la humanización del cuidado (ambientes terapéuticos, escucha, planes individualizados y apoyos comunitarios) y en la adaptación normativa para garantizar que las medidas en crisis no vulneren la dignidad. Reconoció el papel del movimiento asociativo (“nada sobre nosotras sin nosotras”), alertó sobre el estigma y la patologización del malestar cotidiano, y valoró el esfuerzo de los y las profesionales que sostienen la atención con recursos a menudo limitados.

Encarnación Vázquez Fernández (Fundación Secretariado Gitano) aportó un testimonio potente de discriminación vivida desde la infancia por su pertenencia al pueblo gitano: acoso escolar, barreras de acceso a espacios de ocio y consumo, vigilancia y prejuicios. Mostró cómo esas experiencias afectan a la salud mental (baja autoestima, desmotivación, estados depresivos) y defendió la diversidad y heterogeneidad dentro de su comunidad, frente a los estereotipos binarios (marginal vs. artista). Desde su labor de orientación laboral, remarcó la importancia de sostener metas, reforzar recursos personales y no permitir que la discriminación destruya proyectos de vida: “ser diferente no es el problema; el problema es ser tratado de forma diferente”.

Todas las intervenciones convergieron en un mensaje: dignidad, escucha y derechos han de guiar la práctica y las políticas. La experiencia propia debe ocupar un lugar central en el diseño de respuestas; las etiquetas no pueden sustituir a las personas; y la humanización de la atención —con apoyos reales y participación efectiva— es condición para prevenir vulneraciones y promover inclusión y bienestar.

A través de sus palabras, los ponentes acercaron a una realidad todavía marcada por el etiquetado y la estigmatización, las desigualdades sociales, o la vulneración de derechos fundamentales. Sus aportaciones lograron recordarnos, una vez más, el compromiso que debe mantener la Psicología frente a la sociedad, a fin de seguir detectando estas problemáticas y promover todos aquellos cambios que ayuden a salvaguardar la ética profesional y el respeto hacia todas las personas usuarias de salud mental.

Mesa 2. Perspectiva profesional y Derechos Humanos

Isabel Fernández Medina, vocal de la Junta Directiva de la División de PCyS, moderó esta mesa, que contó con la participación de Isabel Vicente Sánchez, psicóloga Especialista en Psicología Clínica, Teresa Abad Sierra, Directora del Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) San Blas, Fundación Manantial y Adolfo Cangas, Catedrático de Psicología de la Universidad de Almería.

Bajo el título «Perspectiva profesional y derechos humanos», este espacio de debate reunió a tres profesionales que reflexionaron sobre la práctica de la psicología desde su experiencia profesional y personal en relación con el ejercicio de los derechos humanos en su entorno laboral.

En primer lugar, Isabel Vicente Sánchez expuso cómo, desde el modelo tradicional de intervención, centrado en la atención a la persona de manera asistencial, se ha ido evolucionando hacia un modelo más humano en el ámbito de la salud mental. Subrayó que, aunque se han producido avances, aún persiste un modelo paternalista, donde incluso los propios profesionales experimentan miedo y resistencia al cambio. Señaló que en su entorno de trabajo (al cual se incorporó en 2024), se han alcanzado acuerdos consensuados orientados a situar a la persona como protagonista de su propio proceso, de forma que ocupe un papel central en su atención. Destacó el amor y la escucha como elementos fundamentales en la práctica profesional.

A continuación, Teresa Abad Sierra planteó la necesidad de que los profesionales reflexionen sobre su mirada en la atención de la salud mental. Propuso avanzar desde un modelo paternalista a uno basado en la autonomía, y pasar de un sistema vertical a uno horizontal, que garantice la seguridad jurídica y permita a las personas ejercer la dignidad del riesgo; poder vivir siendo dueños de su vida.

Por último, Adolfo Cangas resaltó la importancia de crear espacios de contacto comunitario en torno a la salud mental. Presentó el proyecto «SM_escucha», que actualmente cuenta con una cátedra conjunta entre la Universidad de Almería y FAISEM, centrada en la promoción de la participación y la defensa de los derechos humanos en salud mental.

Los tres ponentes coincidieron en señalar que aún queda mucho por hacer para que el respeto a los Derechos Humanos se integre plenamente en la práctica profesional de la psicología. La mesa concluyó destacando la necesidad de un cambio de mirada, orientado a lograr intervenciones que preserven la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas.

La sesión estuvo teñida de momentos muy emotivos y llenos de calidez, en los que se respiraba ese amor del que se habló como eje fundamental para la vida y el desarrollo pleno, y esa escucha que emerge como otro pilar esencial en la defensa de los derechos humanos. Reconocidos ambos, como elementos fundamentales del bienestar y del desarrollo personal.

Mesa 3. Acciones e iniciativas legislativas sobre Derechos Humanos en salud mental desde las instituciones

De la mano de Pedro Rodríguez Sánchez, vocal de la Junta Directiva de la División PCyS, como moderador, se celebró la mesa titulada «Acciones e iniciativas legislativas sobre Derechos Humanos en salud mental desde las instituciones», en la cual participaron Miguel Vieito Villar, abogado experto en Derechos Humanos en salud mental, especialista en Derecho y Salud y Derecho contra la Discriminación, Belén González Callado, Comisionada para la Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Diego Figuera, psiquiatra y ex diputado en la asamblea de Madrid por Más Madrid.

Miguel Vieito resaltó que existen en España suficientes leyes que protegen los derechos humanos de las personas con trastornos mentales pero que no se cumplen, tales como:

- La Constitución Española (art. 10 y 15): reconoce la dignidad de la persona y el derecho a la integridad física y moral.

- Ley General de Sanidad (1986): establece el derecho a la protección de la salud y a recibir atención sanitaria con respeto a la dignidad.

- Ley de Autonomía del Paciente (2002): regula el consentimiento informado y los derechos de los pacientes.

- Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en 2008): obliga a garantizar igualdad y no discriminación.

A continuación, expuso los aspectos que habría que desarrollar, destacando una mayor regulación de las contenciones mecánicas -considerándolas como una práctica que debe ser revisada y limitada, ya que pueden vulnerar derechos fundamentales si se aplican sin control judicial ni protocolos claros-, y el cumplimiento real de las leyes, insistiendo en que el problema no es la falta de normativa, sino la falta de aplicación efectiva en hospitales y centros.

Por su parte, la comisionada de salud mental se centró en el artículo 763 del código de enjuiciamiento civil que regula los ingresos involuntarios «por razón de trastorno psíquico». Este artículo exige autorización judicial para cualquier ingreso no voluntario, con comunicación inmediata al juez; sin embargo, Belén González señaló que, actualmente, en la práctica no se cumple con lo establecido en este artículo, lo que, en su opinión podría equivaler a una privación de libertad sin garantías suficientes.

Detalló los cambios que el Ministerio de Sanidad está realizando en relación con distintas leyes, para que estas sean más claras y concluyentes, evitando así interpretaciones ambiguas y que no queden dudas respecto a la protección de los Derechos Humanos en personas con trastorno mental. Se mencionaron acciones por parte del Ministerio de Sanidad como avanzar hacia un marco normativo que garantice que los ingresos involuntarios y otras medidas restrictivas se apliquen con pleno respeto a la legalidad y a la dignidad de la persona; y fomentar el registro en cada unidad de ingreso psiquiátrico de las contenciones mecánicas que se realicen,

Por otro lado, Diego Figuera se centró en la idea de que se deben regular y vigilar las contenciones mecánicas, incluyendo, en estas, las contenciones químicas. Por tanto, abundó en la necesidad de un adecuado control de las medicaciones psiquiátricas como una forma más de proteger los derechos de las personas que presentan trastornos mentales.

Como ex diputado, subrayó la importancia de que las instituciones legislativas y sanitarias trabajen coordinadamente para que las leyes no sean solo teóricas, sino aplicables en la práctica clínica.

Las principales conclusiones extraídas de esta mesa de debate son que

- Existe un marco legal suficiente en España para proteger los derechos humanos en salud mental.

- El reto está en la aplicación práctica, especialmente en: ingresos involuntarios (garantías judiciales) y contenciones mecánicas (protocolos claros y limitación estricta).

- El Ministerio de Sanidad está impulsando reformas legislativas para reforzar la claridad y la protección efectiva de los derechos.

- Avanzar en derechos humanos en salud mental requiere más que buenas intenciones: exige voluntad política, reformas legales valientes y una participación activa de las personas afectadas.

- La ausencia de una ley estatal específica no puede seguir siendo una excusa para la fragmentación o la vulneración de derechos. Desde las instituciones, tenemos la responsabilidad de construir un marco normativo que garantice dignidad, autonomía y equidad.

- Que esta mesa no sea un punto final, sino un punto de partida para la acción.

La siguiente tabla resume las leyes vigentes y los cambios que se encuentran en curso:

| Ámbito | Leyes y normativa vigente | Cambios / iniciativas del Ministerio de Sanidad | |

| Derechos fundamentales | Constitución Española (art. 10 y 15): dignidad, integridad física y moral. | Revisión de normativa para reforzar la claridad en la protección de derechos humanos en salud mental. | |

| Atención sanitaria | Ley General de Sanidad (1986): derecho a la protección de la salud y atención digna. | Adaptación de protocolos para garantizar que la atención respete siempre la dignidad y derechos de los pacientes. | |

| Consentimiento informado | Ley de Autonomía del Paciente (2002): regula consentimiento informado y derechos de los pacientes. | Mayor precisión en los casos de pacientes con trastorno mental, evitando ambigüedades en la aplicación. | |

| Discapacidad y derechos humanos | Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada en 2008). | Incorporación más explícita de sus principios en la legislación nacional, con especial énfasis en no discriminación. | |

| Ingresos involuntarios | Código de Enjuiciamiento Civil (art. 763): exige autorización judicial inmediata para ingresos involuntarios por trastorno psíquico. | Revisión para que no haya dudas: reforzar garantías judiciales y evitar situaciones que equivalgan a privación de libertad sin control. | |

| Contenciones mecánicas | Protocolos hospitalarios, sin regulación uniforme en ley estatal. | Desarrollo de normativa más clara para limitar su uso, exigir supervisión y protocolos transparentes. | |

| Contención química (medicación forzada) | Uso regulado por práctica clínica y consentimiento informado, pero con vacíos legales. | Iniciativa de incluir la contención química dentro de las medidas restrictivas a vigilar, con protocolos de supervisión y control. | |

Psicología, derecho y ética profesional. La importancia de situar la dignidad en el centro de la práctica clínica

En la recta final de la jornada, el debate moderado por Isabel Diego Rivas y Jesús Alberto Santolaya Prego de Oliver abrió un espacio de preguntas y contrapuntos entre la práctica clínica, el marco jurídico y la ética profesional. Desde el inicio se insistió en que el consentimiento informado no puede reducirse a una firma: exige información dialogada, registro claro en la historia clínica y trazabilidad de las decisiones. Se recordó, además, que la falta de constancia recae contra el profesional y que conocer las obligaciones legales —y aplicarlas— protege tanto a pacientes como a sanitarios.

El intercambio se detuvo en las contenciones mecánicas y químicas, señalando su sobreutilización fuera de los supuestos excepcionales para los que están previstas. Durante el debate, se reclamaron ambientes terapéuticos que prioricen prevención, apoyo y alternativas, alertando sobre dependencias iatrogénicas (a fármacos, profesionales o dispositivos) y defendiendo planes orientados a la autonomía. También se subrayó la necesidad de una sanidad universal que garantice el acceso real a la salud mental de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, por derecho y por salud pública.

Apareció con fuerza el llamamiento a un cambio cultural: abandonar lecturas reduccionistas para asumir un enfoque biopsicosocial que trate a la persona en su contexto, pregunte «¿qué necesitas?» y sitúe los cuidados —pensar y acompañar— en el centro. Se puso de relieve, además, el peso de los determinantes sociales y del trauma en el sufrimiento psíquico y se urgió a indagar sistemáticamente en estas experiencias.

Clausura de la jornada: Sonja Massimo llama a seguir construyendo una psicología que escuche, acompañe y defienda

La coordinadora de la División PCyS, Sonja Massimo, fue la encargada de clausurar el encuentro. En su intervención, agradeció la participación de todos los asistentes (presenciales y online), y destacó la relevancia de esta jornada dedicada a la relación entre psicología, salud mental y derechos humanos, subrayando que se habían reunido voces muy diversas —profesionales, representantes institucionales y personas con experiencias personales—, para recordar que la salud mental no es solo una cuestión clínica, sino también ética y social.

Massimo hizo hincapié en el compromiso compartido de seguir construyendo una psicología que escuche, acompañe y defienda los derechos de todas las personas, especialmente, de las más vulnerables, y expresó el deseo de que el encuentro sirva para reforzar el vínculo entre ciencia, ética y derechos humanos.

Concluyó con dos reflexiones que resumen el espíritu de la jornada: «no hay salud mental sin derechos humanos, ni derechos humanos plenos sin bienestar psicológico«, y «escuchar —como gesto profesional y humano— es también una forma de amar«.

Puedes ver el vídeo completo del encuentro a través del siguiente enlace: